ポスト新自由主義のスタートアップ×政治×宗教 ~破壊でなく設計~

私たちのネオリベ時代

私たちは資本主義の世界を生きている。私もそのど真ん中で、ベンチャーキャピタルという仕事をしている。そして今の資本主義システムの最新バージョンが新自由主義だ。ネオリベラリズムという言葉で表される世界に、今私たちは生きている。

私もその恩恵を受けてきた一人だと思う。新自由主義の「自由」とは本来、経済活動における国家からの自由を意味する。だが、地方に生まれても出身に関係なく、自己努力という個人主義によって選択する自由を手にできた。(もちろん文化資本や様々な優位性があることは承知しているが)市場で競争し、自己責任で生きる自由。この前提があるからこそ、努力やキャリアに向かうことができた。

もしこれが出身や家系で人生が決まる世の中であったら、やる気も起きないし、私も地方から上京しなかっただろう。(同時に、どれだけ努力しても真の平等な競争などないという残酷さも見えてしまうのだが)

新自由主義の本来の意味は、民営化と小さな政府、自由貿易の推進だ。つまり、グローバルな市場万能主義を推し進めることで、世界全体をフラットな競争環境にしていく。比較優位による貿易で世界の生産効率を最大化し、全体として豊かになる。そんな理想を追いかけていたのだと思う。

「新自由主義×スタートアップ」

スタートアップというカルチャー・文化は、この新自由主義と非常に相性が良かったように思える。規制ではなく、市場競争によってより良いイノベーションを生み出したものが勝つという考え方。その根底にあるのはメリトクラシー的な能力主義であり、それが機能している時は性別・人種に関係なく雇用され、さらなる成長に向けて能力と時間を投資していく。

新自由主義は効率性を重視するが、それはユニットエコノミクスなどのスタートアップ用語にも表れている。自己責任による自由を重視する姿勢も、カルチャーとして非常に近しいものを感じる。

今ではもうあまり言われなくなったが、「Disrupt」という言葉がイメージとしてあったように、規制を取り払って主にテクノロジーによるイノベーションと、個人の絶え間ない能力開発を最重要視する姿勢であった。このような自由さは、ヒッピーカルチャーとシリコンバレーのカルチャーが融合していたことも大いに関係があるだろう。

そうした中で日本でも勝間和代さんの著書を中心とした自己研鑽・自己啓発ブームがあり、そのあたりと新自由主義・ベンチャー・スタートアップが絡み合って成長していったのが、2010年代頃までの一つの物語であったように思う。

秩序の転換点―次は何か

しかし、齋藤ジンさんの人気本「世界秩序が変わるとき」からタイトルを拝借したが、そのような新自由主義的な世界観が崩れ始めているように思う。柄谷行人が『力と交換様式』の一説で"自由主義とはヘゲモニー国家がその最盛期においてのみとりうる政策"と述べているように、まさにヘゲモニー国家であったアメリカが最盛期にいた時代だったからこそ、続けることができた世界秩序の可能性がある。パックス・アメリカーナ的な世界の警察としてのアメリカの権力が続いていた時代に、スタートアップというカルチャーも新自由主義の空気をまといながら成長していったように感じている。

しかし、詳しくは本を読んでいただきたいが、そういう秩序が変化しつつある。それは小さな政府から大きな政府への移行でもあり、比較優位における効率化偏重の貿易ではなくサプライチェーンを国内で閉じる動きでもあり、トランプの関税政策でもある。

本の言葉を借りるなら、"グローバリストとデジタリストが、新自由主義が産んだ"が、その弊害に対してリベラルさをまといながら進んできたが、それもグローバルエリート主義として批判の対象となるほど格差が開いてしまったことが包み隠せなくなった。そこで登場したのが第二次トランプ政権であるように思う。

“世界を変える”の主語が、スタートアップからシステム設計へ移っている

前述したDisruptのようなスタートアップと新自由主義が結びついたような考え方は、正直少し前のもののような気がしており、こういった時代の秩序の変化をVC側やスタートアップシーンも感じ取っているように、特にアメリカを見ていると思う。(それはある種、自由競争においてはGAFAMを含めたプラットフォームが強すぎるという点も大いにあるとは思うが)

「American Dynamism」などのような言葉は、a16zのキャサリン・ボイルが提言した言葉であるが、アメリカということを主語にして、ワシントンとシリコンバレーは友人にならなければいけないということを彼女が提言しているように、一時期のシリコンバレー的なDisrupt(破壊)の雰囲気はない。国とともに産業を創り上げていかなければならないという、ある種の大きな政府の予算の一部のようにVCが振る舞っている気がしている。

日本においても、近すぎるからコメントが難しいが、よりDisruptの雰囲気というよりは、政府や補助金を含めてそういったことをうまく活用していく流れが起きていることは確かであると思う。小さな政府ではなく大きな政府を期待している流れの中で、スタートアップというカルチャーも変化を迫られている気もしている。

規制しない“大きな政府”

一方で、アンドリーセンのテックオプティミスト宣言にもあるように、大きな政府への期待はあるものの、VC・スタートアップが期待しているのは規制でがんじがらめにする大きな政府ではない。むしろ規制を緩和・解除してくれる大きな政府であり、規制を強化する国家ではない。つまり、従来イメージされる福祉国家的な大きな政府とは異なる何かを想像している。

このような文脈で考えると、ピーター・ティールが政府に積極的に関与していた(現在の状況は定かではないが)のも、規制に縛られた新自由主義の限界を世界動向やスタートアップシーンの変化から察知していたからかもしれない。

こう考えると、スタートアップの一大テーマ・ナラティブであった「世界を変える」という言葉の意味が、より多義的で複雑なものに聞こえてくる。単なる技術的破壊から、政治的・社会的な構造変革まで含む、より広範囲な変革を指すようになっているのではないだろうか。

ポスト新自由主義の手がかり

それでは新自由主義的なものの次の秩序の拠り所になりうる主義思想は何なのか。それは自分もここで書けるほど分かってはいない。

柄谷行人の理論で言えば、交換様式Dがくるのかもしれない(交換様式Aの互酬高次元の回復と彼は名付けているが)。

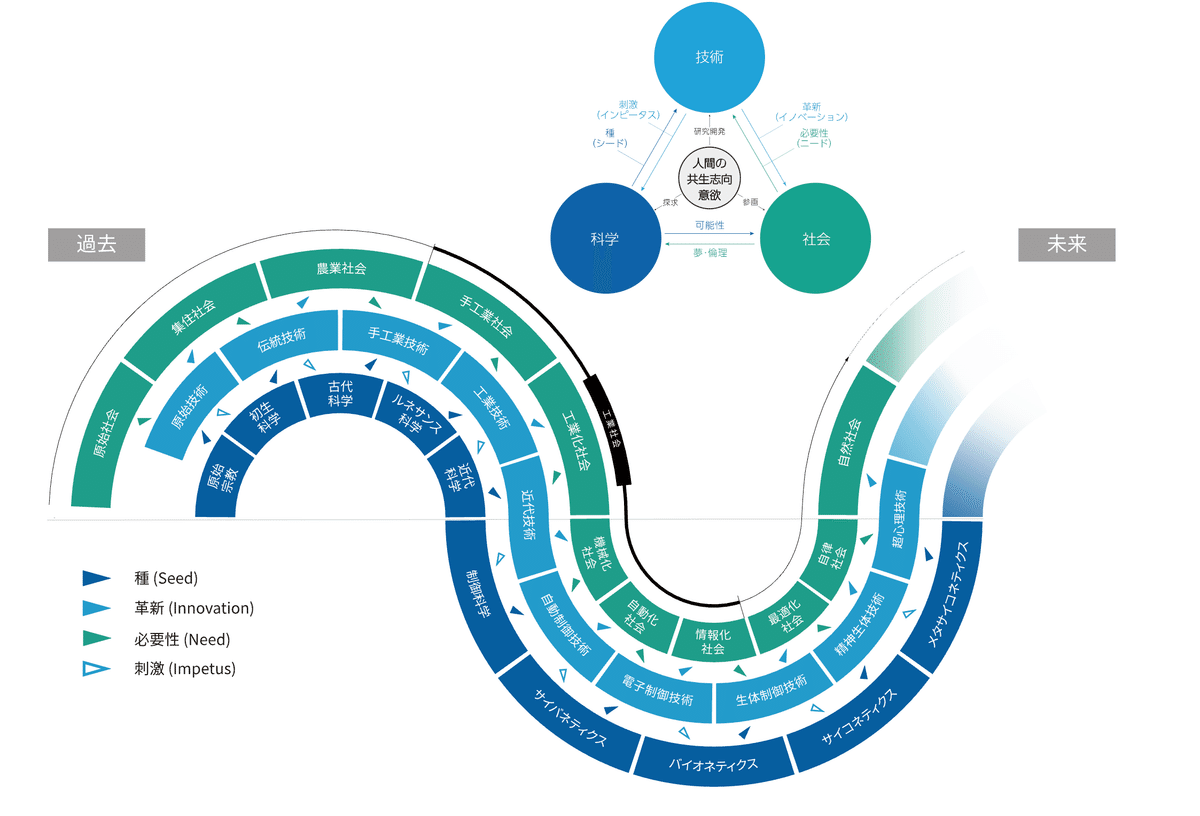

もしくは、オムロン創業者の立石一真のSINIC理論のフレームワークを使うと、Ethics期(倫理社会)→Affluence期(豊かさの社会)→Information期(情報化社会)→Optimization期(最適化社会)→Automation期(自動化社会)→Systematization期(システム化社会)→Nature期(自然との調和社会)とあるが、おそらく今が最適化社会から自動化社会あたりにあるはずなので、Systematization社会あたりがプロットするのであれば本命であろう。この世界観においては、株主資本主義からステークホルダー資本主義への転換を予言しており、それは市民社会などの共同体におけるガバナンスの多中心化へとつながる。

またナトコン(National Conservatism)のようなニューライトのような勢力の可能性もある。自分も「アメリカの新右翼」で知った主義だが、ヨラム・ハゾニーを中心とした保守の潮流である。グローバル化とリベラル秩序の行き詰まりを前提に、自国の伝統に根ざした独立国家を目指す方向性の勢力。ナショナリズムのベクトルが強く、"国家の固有伝統こそ人々を結束させる"という宗教・聖書に根ざした保守的な秩序の復権というのもあり得る。

前述した理論も一つの理論でしかなく、自分も次はこれがくる!というのをここで提言できるほどの思想やイデオロギーを持ててはいない。一方でこの辺りの理論からもヒントは存在するように思う。それは"共同体"みたいなリベラルの連帯よりは、狭義の連帯が良くも悪くも注目を浴びるようになってくるのではないかと予想している。ネオリベ的な価値観によって、孤立・格差・不安定さが社会に蔓延した結果、効率性ではなく、帰属意識・共同体というものが求められてくるのではないかと思う。

共同体のOSが主役に戻る

こうしたヒントを考えると、共同体の方向性・共同体のOSを決めるようなものというのは、今後より注目を浴びることが間違いない。例えばスタートアップとしても、新自由主義的に破壊と創造を個人の能力に頼って起こすという考え方よりは、いかに国などと協力して起こすかという議論が目下進んでいるだろう。そのような場合、政治が重要になってくる。

「社会を変える」というテーゼのもと、新自由主義社会ではスタートアップに人材が集まっていたが、もしかしたら今の時代・次の時代において「社会を変える」という行為ができるのは、経済・ビジネス分野ではなく政治からかもしれない。そうした意味において、若い人がどのように今の政治や時勢を感じ取っているのかは気になる。スタートアップブームならぬ政治ブームが起こりうるかもしれない。

一方で、政治に関してはこうした注目を浴びすぎて権力が集中する場合、非常にポピュリズムに陥る可能性が高い。現に、インフルエンサーの政治への関心が高まっているように日本においても思う。そうした方々は時代の気分への関心が高い層なので、自然とそうなっているかもしれない。もちろん、そうした方々が政治家になるメリットもあるだろうが、デメリットも大いにある。政治のエンタメ化というのは、ある種関心を高めるには良い効果があるだろうが、間違うとより政治への信頼失墜につながる可能性も存在する。

また宗教においても、おそらく今後より注目は集まるのではないかと思う。エマニュエル・トッドの『西洋の敗北』において、「宗教的空虚こそ新自由主義の究極の真理」という一文がある。新自由主義が道徳的共同体を溶解し、宗教・倫理的足場を失った西洋社会は内的統合を失調したということが彼の論調である。実際に無神論者が2011年に18%だったのが、29%になったという記事もある。これは新自由主義の考え方が浸透していった結果であろう。

一方で2024年以降は、アメリカ・サンフランシスコなどでも宗教回帰のような流れもある。2024年11月にサンフランシスコで開催された宗教系のイベント「Code & Cosmos」では、キリスト教をテーマに約200人が集まり、Y CombinatorのCEOギャリー・タン氏や有名な科学者フランシス・コリンズ氏らも信仰の意義について語った。また有名な話だが、ティール自身も宗教への信仰が厚い。

ある種、アメリカにとっての共同体への回帰が宗教なのは、元々プロテスタント国家であったことからも非常に理解できる。また今回は深く掘ることはしないが、Don't dieなどのムーブメント・宗教的実践がシリコンバレーから出てきているが、ここも触れだすと収拾がつかなくなるのでやめておく。では日本においてはどのように考えうるのだろうか。

「無宗教」の国の宗教

日本においては、ある種宗教というものはタブー視されていると思っている。国家神道と戦争責任や、カルト的な宗教が起こした事件などがあり、宗教というものにはマイナスのイメージが正直強いのではないかと思う。

一方で、宗教的行為というのは人間には逃れられないものでもあるように個人的には感じる。日本においては、それがあらゆる異なる形で創出されているように感じる。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)が示したように、"推し"という言葉には宗教的な要素が多く含まれているように感じるし、ファンダム文化は実際に言わずもがな伸びている。いわゆるスピと呼ばれるものも日本では多く流行っている。占いなどもそのようなものに含まれるであろう。いわゆる陰謀論や都市伝説、ホラーといったものに関しても宗教的な感覚がある可能性がある。そういったもの全般はより人気になる可能性がありうる。または擬似的なコミュニティを産む運動なども今後も注目を浴びるであろう。

共同体の危うさと新しい思想

しかし前述してきたように、このような共同体を主語にすると、そのデメリットである排外主義、権威主義、カルト的支配に転化しやすいことは念頭に置かなければならない。前回の選挙などを考えると分かりやすいであろう。グローバルでフラットな新自由主義的でもなく、排他的な共同体主義でもない何かを人類は模索しないと、安直に悲惨な結果となってしまう可能性が高い。話はズレるが、元来のリベラルという物語はここに何かを生み出さなければならないのかもしれないとも思う。

その点においては、『カウンターエリート』の中で"カウンターエリートの台頭を考える上で、リベラル・コンセンサス以降の左派が、福祉国家論に代わるような思想的ナラティブを打ち出せなかったことは見逃せない。左派がアイデンティティ・ポリティクスに拘泥したという紋切り型の批判には疑わしい面もあるものの、福祉国家論が消え去って以降、経済成長や分配をめぐる左派のビジョンの欠如は明白だった"とある。また『アメリカの新右翼』の中でも"今度はリベラル側が抜本的な思考の転回を余儀なくされるターンに来ているのかもしれない。自明だと思っていた価値が優位性を失ったときほど、その思想の強さは試されているとも言える"とある。

イデオロギー模索の2020年代

自分自身、新自由主義的な価値観の中で生きてきたが、この数年でその限界を肌で感じるようになった。一方で、資本主義そのものを否定するのではなく、この構造の中でどう生きるかを考える必要がある。

こうした時代の価値観や中心的な秩序が変化しつつある今、ベンチャーキャピタルとして働く自分にとっても、投資の方針やテーマを見直す時期に来ているのではないかと思う。新自由主義から共同体主義への移行が進むなら、単純な効率性や破壊的イノベーションよりも、社会との調和や持続可能性を重視するスタートアップにより注目すべきかもしれない。

ただし、新自由主義的な価値観が一朝一夕に消え去るわけではない。移行期における複雑な状況を理解しながら、新旧の価値観が混在する中で適切な投資判断を下していく必要がある。今後も時代の変化を敏感に感じ取りながら、次の秩序に対応した戦略を模索していきたい。

メルマガ:https://www.wha2come.xyz/

Instagram(SNS):https://www.instagram.com/nakajish/

X(メディア):https://x.com/nakajish

YouTube(実験的):https://www.youtube.com/@WhatsToCome-cu2zx